![]()

Justicia antibiótica

Escrito en colaboración con Elias Dahdouh, investigador Miguel Servet de IdiPAZ.

El concepto de justicia climática es un concepto amplio, a veces ambiguo, que gira en torno a las desigualdades sociales y económicas generadas o amplificadas por el cambio climático. En cierto sentido podría hablarse también de justicia antibiótica en referencia a las desigualdades geográficas, sociales y sanitarias en el ámbito de la resistencia a los antibióticos, tema menos prioritario en las agendas públicas, pero igualmente importante.

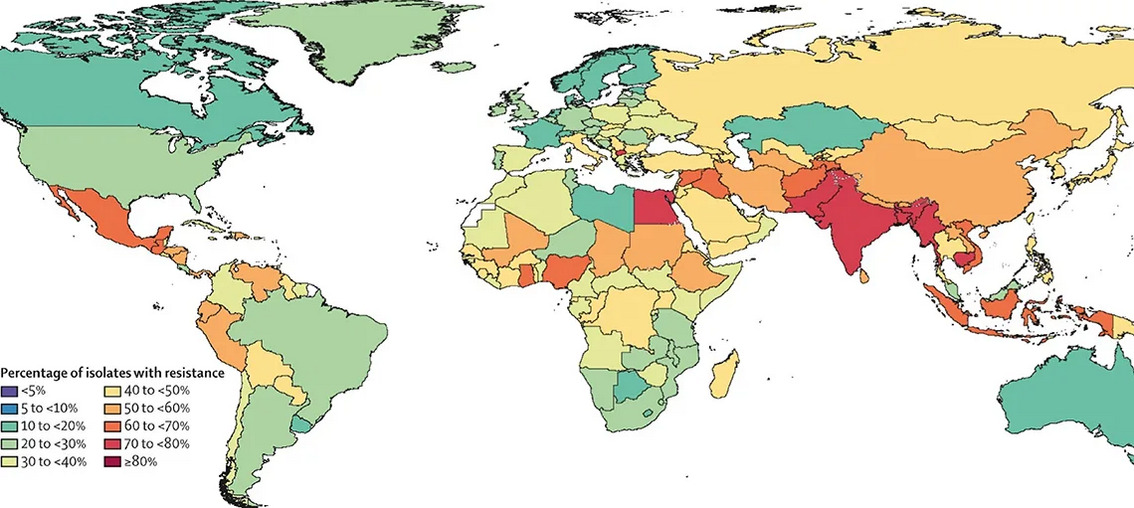

La existencia de desigualdades en la distribución de las resistencias a los antibióticos es patente en los mapas que realizan periódicamente la OMS, el ECDC y otras organizaciones. Véase por ejemplo el mapa de resistencias a fluoroquinolonas en Escherichia coli

Las razones de esta heterogeneidad geográfica son múltiples. Y aunque algunos países están haciendo las cosas bien o aceptablemente, existen situaciones en las que el problema global (sea climático o epidemiológico) pasa a un segundo plano frente a la necesidad individual e inmediata. Es muy difícil calibrar de manera objetiva cuando debe prevalecer el beneficio inmediato o individual y cuando debe prevalecer la emergencia global. Es el dilema de La tragedia de los comunes y los antibióticos que ya comentó hace algún tiempo nuestro compañero Manuel Sánchez.

En poblaciones afectadas por catástrofes naturales o por conflictos armados, en las que los recursos son limitados, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, es frecuente utilizar antibióticos de amplio espectro, suelen ser más baratos y accesibles y más seguros en ausencia de recursos o de tiempo para realizar un diagnóstico preciso. Por supuesto, las bacterias no saben de emergencias humanas y las multirresistencias proliferan. En la literatura médica hay ya muchos ejemplos de infecciones por organismos multirresistentes en pacientes heridos en terremotos (sudeste asiático en 2004, el norte de Pakistán en 2005, Wenchuan, China, en 2008, el centro de Italia en 2009 y Haití en 2010) y en guerras (Siria, Ucrania). Los patógenos multirresistentes más habituales son los oportunistas típicos, que pueden formar parte de la microbiota normal y diseminarse fácilmente por la población: entre las bacterias Gram negativas las enterobacterias (sobre todo E. coli y Klebsiella pneumoniae) y diversas especies de Acinetobacter y Pseudomonas, y entre las Gram positivas principalmente Staphylococcus aureus. La resistencia a los antibióticos no es una prioridad en estas situaciones pero, igual que ocurre con el cambio climático, las poblaciones más vulnerables son también las más afectadas por el aumento de las resistencias.

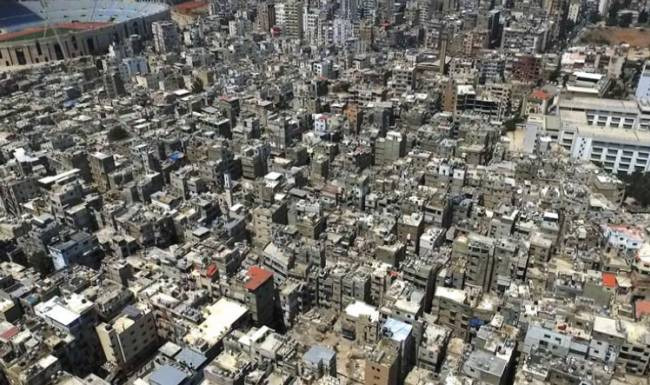

Más allá de la urgencia del momento, es frecuente que los campos de refugiados se conviertan en lugares de residencia a largo plazo de poblaciones desplazadas que no tienen acceso a sistemas sanitarios. Un trabajo publicado en diciembre de 2024 en la revista Social Science & Medicine investiga el uso de antibióticos en el campo de refugiados de Shatila, en la zona sur de Beirut. Se trata de un trabajo de campo descriptivo, realizado entre 2021 y 2022, detallado pero ameno y emotivo (Spjeldnæs et al., 2024).

El campo de refugiados de Shatila se creó hace más de 70 años para acoger a refugiados palestinos y en épocas más recientes ha recibido también refugiados sirios y de varios otros países. No se conoce la población exacta que alberga, las estimaciones oscilan entre diez mil y treinta mil habitantes.

En el campo (en realidad ya es un barrio de Beirut) hay diversas ONGs trabajando desde hace años (ACNUR, MSF, Media Luna Roja entre otras). Pero además, hay farmacias, pequeños negocios que venden medicamentos con y sin prescripción y que forman lo más parecido a un sistema sanitario. En este entorno los antibióticos han adquirido un estatus especial entre los medicamentos, son un remedio milagroso. Por eso, ante “un sentimiento generalizado de desesperanza, el uso de antibióticos puede dar una sensación de esperanza para recuperarse de la enfermedad y el sufrimiento”. Además, son más baratos que otros medicamentos, así que se utilizan con frecuencia, para todo y para todos (We use it a lot for everything, Spjeldnæs et al., 2024).

Situaciones parecidas se repiten en muchos otros lugares del mundo y en estos contextos el discurso del uso racional de los antibióticos no puede ser el mismo que en otros con sistemas sanitarios más desarrollados. Hay que construirlo teniendo en cuenta ese estatus especial de los antibióticos, y por supuesto la realidad social y cultural local (Pai et al., 2024; Saha et al., 2024) con una visión de justicia antibiótica.

Referencias

- Pai M, Gandra S, Thapa P, Carmona S. Tackling antimicrobial resistance: recognising the proposed five blind spots can accelerate progress. Lancet Microbe. 2024 28:100968. doi: 10.1016/j.lanmic.2024.100968.

- Saha S, Gales AC, Okeke IN, Shamas N. Tackling antimicrobial resistance needs a tailored approach – four specialists weigh in. Nature. 2024;633(8030):521-524. doi: 10.1038/d41586-024-02971-9.

- Spjeldnæs AH, Wick L, Fjeld HE, Lie AK. «We use it a lot for everything»: Antibioticalization and everyday life in a refugee camp in Lebanon. Soc Sci Med. 2024;366:117652. doi: 10.1016/j.socscimed.2024.117652.

Muy interesante. Gracias Elías y Mingo por vuestro comentario y por traer el artículo del campo de refugiados de Shatila (doi: 10.1016/j.socscimed.2024.117652)

Por un lado, uno tiende a pensar que habría que regular el uso de antibióticos también en ese contexto. Pero, por otro, emocionalmente surge la resistencia moral a restringir el uso de los pocos medicamentos accesibles, aunque no sean los adecuados. Por lo que cuentan en el artículo, los antibióticos y el paracetamol han adquirido casi un rango de «acto de fe». Por supuesto, para contrarrestarlo, haría falta más ciencia. Pero, para ello, la ciencia (la medicina) tendría que ser gratuita y universal. Y aquí entramos en el ámbito de la justicia social, una quimera que parece retroceder cada día.

Gracias a ambos por abrir este espacio de reflexión. Un abrazo.